展赣鄱文化万千气象——《江右文库》掠影

景德镇窑火生生不息,淬炼出惊艳世界的陶瓷瑰宝;崇仁相山遗址的累累石块,堆叠着知行合一的社会理想;白鹿洞书院的古老门厅,相伴于耕读人家的暮暮朝朝。赣鄱大地以物载道,将文明密码藏于山川城郭之间。

在时代发展的浪潮中,悠远的文化该如何赓续传承?璀璨的文明又怎样焕发新生?三年来,《江右文库》以绵长历史为根基,以典籍文献为脉络,促赣鄱文脉的浪花以蓬勃姿态汇入时代潮流,让江右文化在新时代的光影下续写辉煌。

三千典籍 构筑江右文化长城

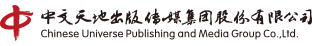

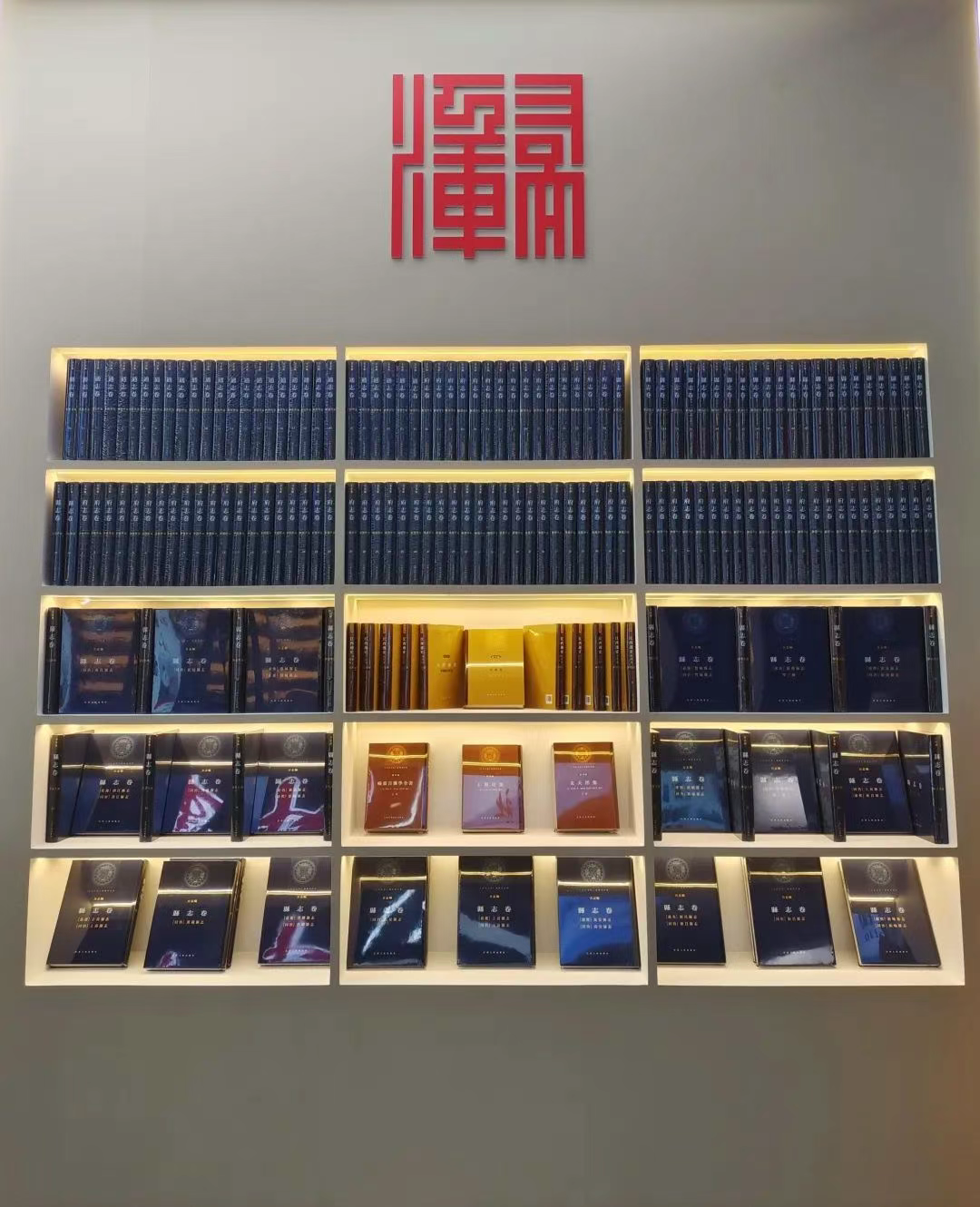

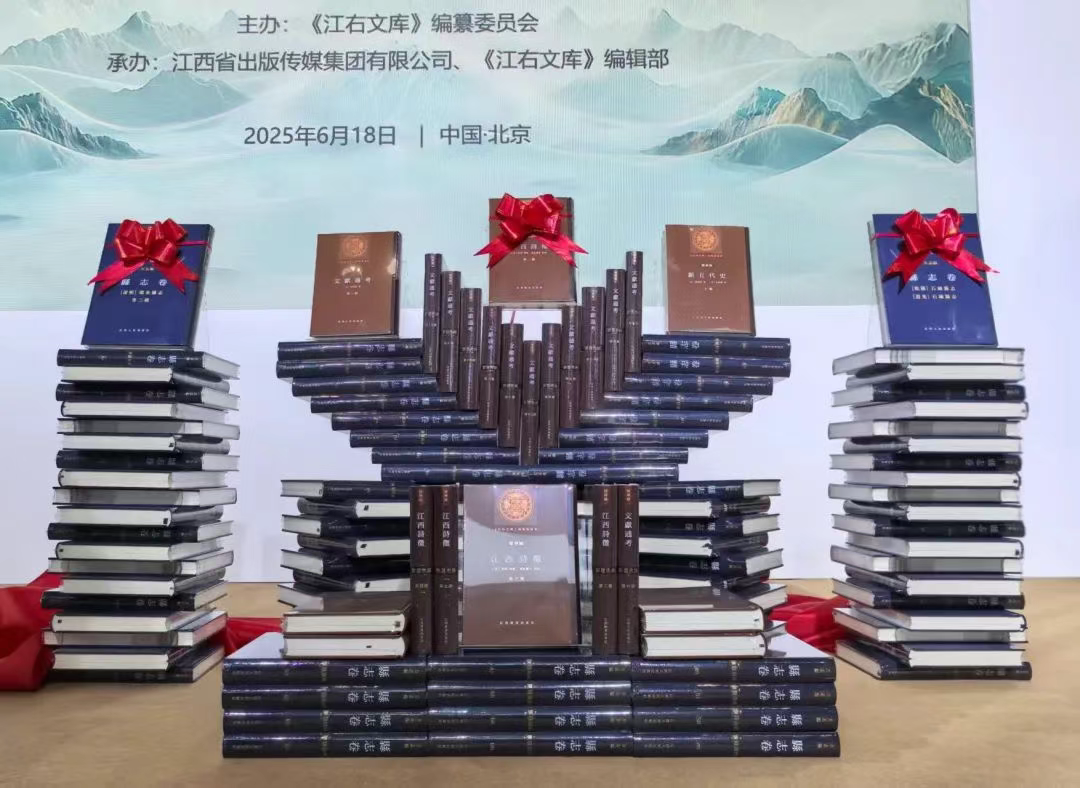

6月18日,《江右文库》第三批成果发布会在第三十一届北京国际图书博览会上举行。发布会推出的《江右文库》第三批出版成果和《江右文库》数据库移动端应用,一经亮相便获得社会各界广泛关注与好评。

作为江西省有史以来规模最大的文献整理与研究出版工程,《江右文库》致力于对秦汉以来至清末江西学者著述进行系统收集、整理、研究。这部大型丛书是赓续赣鄱文脉、助推文化强省建设、增强全省人民文化自信的重大文化工程。

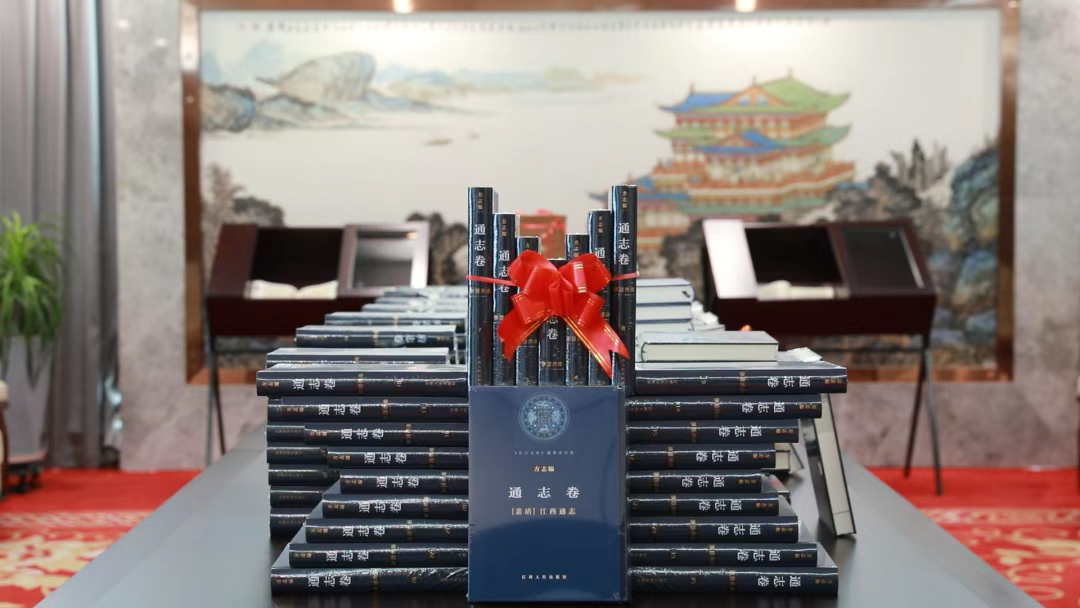

据《江右文库》编辑部主任游道勤介绍,《江右文库》分为“书目编”“文献编”“方志编”“精华编”“研究编”五编,计划编纂出版1600册,总计约8亿字。采取影印、排印及古籍、今著相结合的方式,对江西古籍和历史文化资源做系统的调查、保护、整理、研究、出版,厘清“源”与“流”,讲清“古”与“今”,展示江西文化的博大精深和独特魅力。以“书目编”“文献编”和“方志编”为依托,全面系统梳理江西历代优秀典籍,对古籍文化遗产进行保护传承;以“精华编”“研究编”为依托,对优秀典籍进行整理,对江西优秀传统文化进行研究,让古籍里的文字活起来,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

江西文化璀璨辉煌,历史典籍浩如烟海。据统计,目前可考江西历代作者1.7万余人、著述4万余种,存书1万余种。这些珍贵典籍既是古代江西历史文化的重要载体,又是江西文明嬗变的历史见证,要从中选出具有代表性的著述进行抢救性挖掘整理,难度可想而知。为了尽可能摸清江西历代文献的基本情况,《江右文库》编辑部邀请省内外文献学、版本学、目录学及相关领域专家学者对存世典籍进行系统调查,同时组织编纂团队校验底本,优化完善各编书目。

2022年《江右文库》编纂出版工作启动伊始,《江右文库》编辑部首先集中力量,开展“方志编”的编纂工作。在编纂团队、馆藏机构等方面的通力合作下,历时3年,“方志编”的编纂出版工作已顺利完成。“方志编”包括通志6种26册、府志67种80册、县志218种142册,共248册、1.3亿字,为人们研究江西、了解江西提供了极为重要的一手资料。“方志编”通志卷、府志卷入选全国古籍出版社百佳图书,获华东地区古籍优秀图书一等奖。

在编纂出版“方志编”的同时,“文献编”经、史、子、集四部的选目工作紧锣密鼓地展开。目前,选目工作已基本完成。“文献编”将从现存1万余种著述中确定选录3000多种具有代表性的著述进行抢救性挖掘整理,包括经部400余种、史部800余种、子部800余种、集部1000余种,正在序时推进底本征集、提要撰写、编辑审校等工作,将在2028年基本完成“文献编”的出版工作,构建起一座巍峨的江西文化殿堂,呈现“文化江西”的总体面貌。

整理菁华 传承民族优秀文化

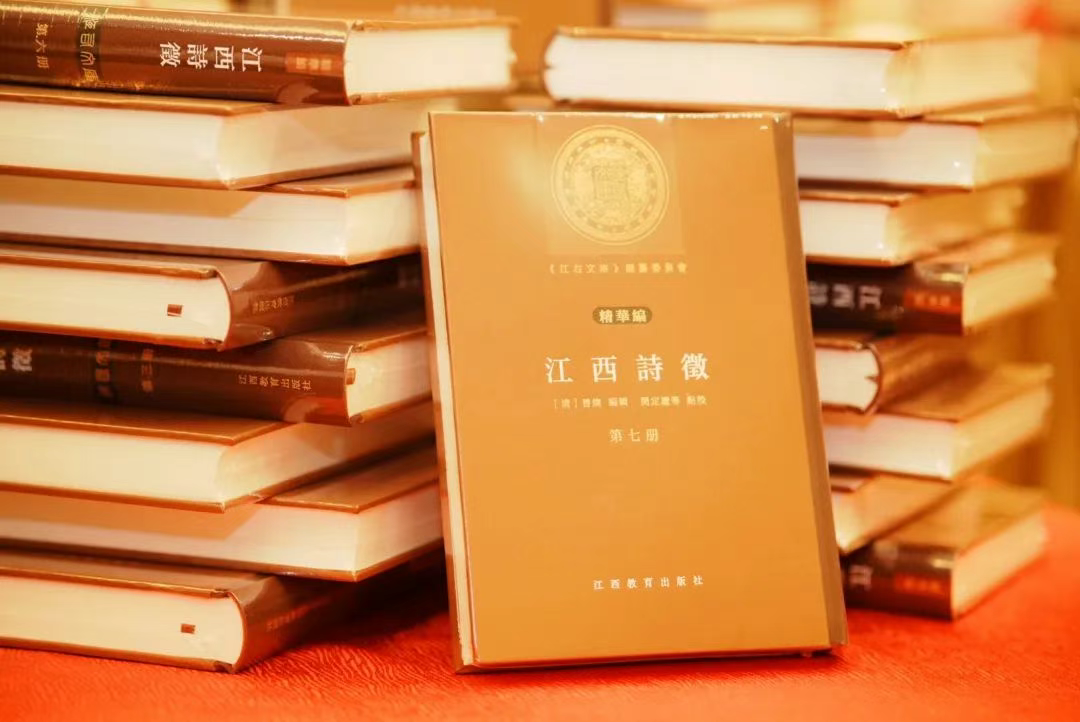

中华优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养,是中国特色社会主义植根的文化沃土,是当代中国发展的突出优势,对延续和发展中华文明、促进人类文明进步发挥着重要作用。古籍文献中蕴含中华优秀传统文化核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神,是中华优秀传统文化的重要载体。习近平总书记强调:“深入挖掘古籍蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”有鉴于此,《江右文库》专设“精华编”,在“文献编”所收文献基础上,精选160余种具有重大历史价值、文献价值、学术价值的重点古籍进行点校整理,推进基础古籍深度整理出版,进一步发掘江右文化菁华,使之更好地发挥传承中华优秀传统文化的重要作用。“精华编”现已出版《文天祥集》《文献通考》《江西诗徵》等6种近30册,即将推出《杨万里集》《文廷式集》等。

《江右文库》编纂委员会副主编、北京大学教授杨忠表示,“精华编”是文库五编中最难的,“校点工作看起来非常简单,但是实际上却是一件不易之事”。“研究者可以避开他的弱项,而发扬他的强项。但是古籍整理不一样,古籍整理一个字都绕不开,一句话看不懂,这个标点就不知道往哪放,乱标点的话就错误百出,这是一件非常麻烦的、非常仔细的而且是很见业务功力的事情。”

事不避难,义不逃责,在“精华编”的编纂出版过程中体现得淋漓尽致,《杨万里集》的整理出版便是一个代表。谈及编纂过程最让人动容的事时,《江右文库》编辑部副主任陈世象回忆道:“《江右文库》项目启动后,我们打算把王琦珍老师整理的《杨万里诗文集》纳入‘精华编’,便登门拜访。王老听完我们的想法十分高兴,也非常爽快地答应了,但提出文库版《杨万里集》需要更换底本,重新整理。”原来,早年限于条件,王琦珍老师整理出版《杨万里诗文集》时所用的底本并非最好的,选用新的底本意味着大量工作要重做。治学严谨的王琦珍老师不辞辛劳,马上全身心投入点校整理工作,花费近两年时间形成了近260万字的初稿。令人遗憾的是,王琦珍老师没等到《杨万里集》出版就因病去世。王琦珍老师家属、师友、学生和《江右文库》编辑部都很关心《杨万里集》的出版工作。现在,包礼祥和杜华平两位老师正在对《杨万里集》作最后的审读。该书可望年内问世。

史说江西 纵览赣鄱煌煌文明

江西地处中国大陆东南部、长江中下游南岸,地域面积达16.69万平方公里。这里钟灵毓秀,山川壮美,自然风光独树一帜;这里地灵人杰,历史悠久,文化灿烂辉煌;这里人民勤劳,天工开物,贸易通达天下。江西的煌煌文明辉映在历史的星空中,彪炳在中华史册上。

为系统探究江西自有人类活动以来至1949年中华人民共和国成立这段历史,有关部门组织省内精干学术力量,编写《江西通史》。经过多年的努力,2008年,11卷本《江西通史》在江西人民出版社正式出版。

“10余年过去了,全省各地文物考古新发现不断涌现,清江盆地和靖安等地发现的旧石器时代已达50万年;万年仙人洞下层出土的陶器竟早至2万年前,是迄今全球最早的陶器起源地……这些考古新发现、新资料,都是极可贵的实物史料,有的是填补了地域上的空白,更多的是大大丰富了各时段的历史文化内涵。”《江西通史·先秦卷》作者彭适凡如是介绍。

近年来,江西考古实践和学术研究均有诸多重要突破,新的研究成果、新的文献材料、新的考古成果不断出现,对《江西通史》进行修订,系统呈现这些新的考古成果、新的研究成果,既有可能,也有必要。2022年《江右文库》编纂出版工程正式启动后,适时将《江西通史》的修订出版工作纳入“研究编”编纂计划。2024年8月《江右文库》第二批出版成果公布,其中就包括“研究编”的首批成果《江西通史》修订版,它的出版让世人得以从中品读赣鄱历史的悠久与文化的灿烂。

南昌大学学生王辉是个不折不扣的“考古迷”,他翻阅了修订版《江西通史》之后甚是欣喜:“之前的老版本我也看过,相较于之前的书籍,这套新书收录了更完备的考古研究成果,也方便我进一步了解江西历史知识。”

此外,据游道勤介绍,为多维度、立体呈现江西历史文化发展历程、成就、特色,《江右文库》“研究编”除了修订出版《江西通史》外,还将出版江西历史文化名人传记丛书。这套丛书选取60余位在江西历史乃至中国历史上具有重要影响、文化贡献突出的标志性人物,包括政治家、思想家、文学家、史学家、艺术家、医学家等,对他们的家世、生平、著述、交往等进行全面系统的叙述。我们可以通过这套丛书领略陶渊明、杨万里、姜夔、汤显祖等人的文学成就,感悟江万里、谢枋得、文天祥等人的文章节义,知晓欧阳修、王安石、周必大等能人贤臣在治国方面的卓越建树,了解宋应星、龚廷贤、雷发达等人在农工医学各方面的发明创造。目前已经全面铺开组稿工作,年内将推出《朱权传》《黄爵滋传》等。

细致擘画 展呈赣鄱万千气象

前两年,江西人民出版社、江西美术出版社联合推出的《江西文化符号丛书》,安排了包括“儒学文化”“禅宗文化”“道教文化”“陶瓷文化”“戏曲文化”“书院文化”等17种在中国历史和中华文明史上既有重要影响又富有鲜明地方特征的特色文化的出版。为系统梳理江西特色文化资源,研究总结其发展演变的历程,擦亮江西文化品牌,在通过“文献编”汇集整理相关文献,“精华编”呈现其代表性著作的基础上,选取独具鲜明江西特征的物质创造和文化成果进行系统、全面介绍和研究,设置包括书院、陶瓷、戏曲、诗学、中医药等15部通论性质的专题文化史,彰显江西历史文化的辉煌,阐释江西历史文化对中华文明乃至世界文明的重要影响。这是《江右文库》编辑部着眼于深入发掘赣鄱文化厚重底蕴,在确定《江右文库》编纂出版方案时做出的一项颇有创新性的安排。

《江右文库》五编有机融合,构建了多维度、系统发掘赣鄱文化厚重底蕴的体系。对江西诗学文化、中医药文化的系统梳理和阐释,足以说明这一体系的完整与厚重。

对于研究中国诗学的学者而言,江右文化是绕不开的一部分。“江西在文学史上本就举足轻重。”在《江西诗徵》出版研讨会上,北京大学中文系钱志熙教授的发言掷地有声,“研究中国文学的人碰到江西是必然的,不想碰江西是很难的,一点不碰江西是不可能的。”

不少人在品读赣籍诗人诗作时,对赣鄱大地涌现过多少位诗人、究竟有多少首诗歌存世、“江西诗脉”如何描摹等问题,常怀好奇。由于客观条件限制,目前还没人能给出确切的答案。华南师范大学教授闵定庆笑言:“我们不妨换个思路,试着翻开江西历史上最大的一部诗总集《江西诗徵》,应该可以勾勒出江西古代诗史的整体印象,感受到江西古典诗歌的独特魅力。”

6月20日,《江西诗徵》出版研讨会在北京召开,来自北京大学、清华大学等高校的专家学者及《江右文库》编辑部代表们齐聚一堂,共同见证这部承载江西千年文脉的巨著焕然新生。该书由清嘉庆时期的江西南城人曾燠编纂,收录诗人2400多位、诗作2万多首,以“古今隐逸诗人之宗”陶渊明为起点,截至曾燠已故诗友宋鸣珂、吴兰雪等人,展现了1400年间江西诗歌波澜壮阔的全景画卷。

谈及如何分门别类发掘赣鄱诗学文化的厚重内涵,《江右文库》编辑部李建权向记者介绍,诗学文化除了在“文献编”“方志编”里有所体现之外,“精华编”“研究编”里也有许多涉及诗学文化的书目,“比如‘精华编’重要成果之一《江西诗徵》,‘研究编’内包含的专题史著作《江西诗学史》以及《陶渊明传》《郑谷传》《晏殊传》《欧阳修传》《黄庭坚传》《杨万里传》等江西历史文化名人传记,均展现了江西诗学文化的丰富内涵。”

除了底蕴深厚的诗学文化之外,自古以来,江西的中医药文化同样繁荣昌盛。众所周知,江西是中医药的重要发祥之地、昌盛之地,历朝历代名医辈出,他们各具所长,开创了诸多历史第一,谱写了众多妙手回春的传奇,是中国医学历史上的璀璨星云。

为梳理挖掘古典医籍精华,《江右文库》“文献编”子部牵头人之一蒋力生带领团队一年读了400多部方志:“1911年以前的属于有文献价值和学术价值的、有文化价值的我们都要收进来,这些书跨度这么大,是一项开创性的工作,比如《中医人名大辞典》收录了江西医家有1000多人,但是我通过调查发现将近有4000人。尽管任务非常艰巨,但我还是很有信心。”

据了解,以江西中医药大学中医文献研究所为核心的科研团队,主要承担了《江右文库》“文献编”子部医家类的选目、“精华编”医学著作的点校整理和“研究编”《江西中医药文化史》的撰写任务。目前,“文献编”子部医家类选目工作已经结束,经过全面、深入的调查,确定将260余种古医籍收入《江右文库》“文献编”子部;“精华编”医学著作点校整理正在有序展开,《喻嘉言医学全书》已经出版,《朱权医学全书》《龚廷贤医学全书》《陈自明医学全书》正在编辑;“研究编”的《江西中医药文化史》亦已开始撰写。

“随着《江右文库》古医籍的系统呈现、代表性医书的整理、研究阐释著作的推出,将为世人了解、研究和学习江西医家的经验技术提供极大方便,也一定会推动促进江西中医药文化研究的深入发展,江西中医药文化的历史成就和价值必将得到充分彰显。”蒋力生如是说。

上述诗学文化、中医药文化只是《江右文库》分门别类发掘赣鄱文化厚重底蕴的一个代表。其他专题史的组稿、撰写工作已全面展开,2~3年内将出版《江西书院史》《江西陶瓷史》《江西诗学史》《江西中医药文化史》等。他们将多维度、多层面展现赣鄱文明的万千气象。

“我们曾经面向全国中小学生推出‘跟着课本游江西’的研学旅游产品,孩子们登庐山可领略李白笔下《望庐山瀑布》的心境,到赣州能了解周敦颐的《爱莲说》是在哪写的,站在滕王阁上身临其境品味‘落霞与孤鹜齐飞’的景象……”南昌春秋国际旅行社有限公司总经理田义超对《江右文库》的应用前景充满信心,“如果江西各地景区能通过《江右文库》深入了解省情,挖掘景点文化内涵,打造当地文旅IP,那么我相信会吸引更多的游客前来江西开展文化之旅。”

钟灵毓秀的赣鄱大地,于岁月流转间沉淀下无数文明瑰宝。当新时代的曙光映照这片土地,《江右文库》的编纂,恰似为沉睡的典籍开启一扇重见天光的窗,让古老的智慧在当代焕发新的生机。